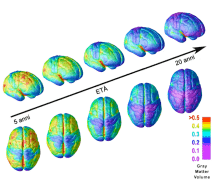

Le droghe e la maturazione cerebrale

20 Febbraio 2012

Fantasie sessuali: contenuti, caratteristiche e personaggi

24 Febbraio 2012 La famiglia lunga

La famiglia lunga

Quante volte capita di sentir dire che i giovani d’oggi non sono più motivati ad uscire di casa e trovare la propria indipendenza e preferiscono vivere con i genitori fino all’età adulta o magari per sempre?

Numerose ricerche in campo nazionale e internazionale dimostrano che questo fenomeno, si sta ormai diffondendo al di là dei confini del Belpaese. Ma nei paesi del nord Europa l’entità del fenomeno è contenuta e segue il prolungamento dei percorsi formativi, mentre nell’Europa Mediterranea i giovani restano in famiglia anche dopo aver iniziato un’attività lavorativa, e ciò provoca un ritardo nella costituzione di nuovi nuclei familiari e nell’assunzione dei ruoli e delle responsabilità che caratterizzano l’età adulta.

Questo particolare fenomeno chiamato “famiglia lunga”, indentifica quei nuclei familiari in cui convivono generazioni diverse di persone adulte in cui si evidenzia una complementarietà tra la posizione protettiva dei genitori e quella di privilegio richiesta dai figli.

Spesso le famiglie scelgono una modalità di interazione comunicativa come chiave risolutiva di tutti i mali causando un irrigidimento della struttura familiare che si trova come imprigionata in un labirinto senza via d’uscita. (E. Giannotti, G. Nardone, R. Rocchi, 2007)

La famiglia come sistema di relazioni

La famiglia viene definita come quel sistema di relazioni fondamentalmente affettive, presente in ogni cultura, in cui l’essere umano permane per lungo tempo, e non un tempo qualsiasi della sua vita, ma quello costituito dalle sue fasi evolutive cruciali.

Il ciclo di vita della famiglia è periodizzato a partire dagli eventi significativi che essa incontra sul suo percorso. Tra gli eventi critici rivestono particolare importanza le entrate, le uscite e perdite dei membri della famiglia, poiché modificano la struttura della stessa e la sua evoluzione nel tempo verso una reciproca differenziazione, nonché il costituirsi dei molteplici ruoli familiari.

Gli eventi critici per eccellenza sono la nascita e la morte, inoltre vi possono essere episodi specifici come il matrimonio o la nascita, oppure fenomeni psicosociali meno circoscritti, come l’adolescenza dei figli.

L’adolescenza è un evento critico in rapporto al quale la famiglia si trova a dover sincronizzare due movimenti antagonisti che si presentano con notevole intensità: la tendenza all’unità (mantenimento dei legami e del senso di appartenenza), cui si contrappone la spinta dell’adolescente verso la differenziazione, l’autonomia e lo svincolo. Quanto più i membri della famiglia manifestano confini psicologici chiari e flessibili, interesse e passione per quanto accade all’altro e non intromissione, vicinanza e non fusione o disimpegno, tanto più la famiglia nel suo complesso riuscirà ad accettare i mutamenti provocati dall’evento critico di questa fase.

I modelli di famiglia

I problemi e le patologie insorgono, nel rapporto tra adolescente e la sua famiglia, quando la comunicazione diventa disfunzionale e ostacola, più che favorire, il processo di autonomia e indipendenza del giovane.

La reiterazione che genera i modelli di famiglia

La reiterazione di determinate modalità comunicative nell’interazione tra genitori e figli da origine a modelli diversi di relazioni familiari, i più comuni nella società italiana sono :

- Modello Iperprotettivo: una famiglia piccola, chiusa e protettiva nella quale i genitori si sostituiscono continuamente ai figli, che sono considerati fragili e impediscono loro di crescere. La modalità non verbale più significativa è il “pronto soccorso” ovvero l’intervento immediato dell’adulto a ogni minima difficoltà del figlio. Gli oggetti principi della comunicazione sono la preoccupazione per la salute fisica, l’alimentazione, l’aspetto estetico, i successi e gli insuccessi scolastici, etc. Le cure eccessive vogliono inviare il messaggio: “faccio tutto per te perché ti amo”, ma tale messaggio contiene un’inconsapevole squalifica: “io faccio tutto per te perché forse da solo non ce la faresti”.

- Modello democratico-permissivo: la caratteristica principale è l’assenza di gerarchie, i genitori sono amici dei figli e mancano di autorevolezza. La tendenza è al dialogo e alla stipulazione di accordi e si persegue l’armonia e la pace in famiglia. L’adolescente che appartiene a questo sistema spesso riferisce di avere un ottimo rapporto con i genitori, fino a quando insorgono serie difficoltà nella sua vita personale (nel rapporto con l’altro sesso o nel rendimento scolastico) e a questo punto emergono difficoltà anche nelle relazioni familiari poiché il figlio non trova nei genitori un supporto stabile e rassicurante.

- Modello sacrificante: I genitori si sacrificano costantemente per dare il massimo ai figli, aspettandosi che i figli facciano lo stesso, ma essi a volte li imitano, altre volte si mostrano ingrati. I figli maschi spesso vengono esonerati da qualsiasi compito domestico e soddisfatti in tutte le loro esigenze, si mostrano poco entusiasti e scontenti del modello proposto dai genitori e possono sviluppare comportamenti di rifiuto o violenza nei confronti degli stessi, i quali in risposta amplificano la loro tendenza al sacrificio nei confronti dei figli.

- Modello intermittente: I genitori incerti e disorientati, oscillano da un modello all’altro, sentendosi inadeguati a fronteggiare le sfide educative. I soggetti che fanno proprio questo modello affrontano le situazioni problematiche applicando una strategia senza poi mantenerla nel tempo, per il dubbio che la strategia scelta non sia quella più idonea. I tentativi continui di autocorreggersi provocano nei figli delle controreazioni a cui faranno seguito altri correttivi così da instaurare un “circolo vizioso” di soluzioni fallimentari.

- Modello delegante: I genitori delegano ad altri il loro ruolo di guida (nonni, insegnanti) e non sono un valido punto di riferimento. Da una parte i genitori rischiano di perdere il filo diretto con le esigenze e l’evoluzione dei figli e spesso compensano le percezioni di inadeguatezza con regali, dall’altra i nonni ricorrono a elargizioni di denaro per riceve affetto; con il risultato che i nipoti sono inondati di beni materiali senza una precisa motivazione. Questi adolescenti percepiscono i genitori come fratelli e non li considerano punti di riferimento autorevoli e attribuiscono ai nonni il ruolo di intermediari per ottenere ciò che desiderano.

- Modello autoritario: I genitori esercitano il potere in modo deciso e rigido per mostrare che vince il più forte e i figli devono accettare i dettami imposti dai genitori. Questa tipologia di famiglia è improntata al senso della disciplina e del dovere, la figura paterna è dominante sugli altri e la madre assume il ruolo di mediatrice. Le reazioni da parte dei figli possono essere di accettazione o di rifiuto, fino a evolversi in pericolose escalation simmetriche che possono portare i figli ad allontanarsi precocemente dalla famiglia.

La famiglia in Italia

Ad ogni modo, non si assume una corrispondenza diretta tra una determinata modalità comunicativa e l’evolvere di una patologia nei figli adolescenti, infatti spesso da una stessa situazione stressante può emergere un soggetto problematico o a rischio di patologia, così come una persona psicologicamente stabile. Ciò che si vuole sottolineare è come l’irrigidirsi e il ripetersi di alcune modalità interattive conduca all’insorgere di problemi.

Lo studio di una tematica come quella dei modelli di famiglia, ci permette di riflettere non solo sui sistemi familiari, ma di fotografare una problematica che non appartiene più unicamente al focolare domestico, ma all’intera società italiana.

Concludendo, come afferma un vecchio proverbio: “figlio troppo accarezzato non fu mai bene allevato”.

Approfondimenti

- Scabini E., (1995), Psicologia sociale della famiglia, Bollati Boringhieri, Torino.

- G.Nardone, E. Giannotti e R.Rocchi, (2007), Modelli di famiglia. Conoscere e risolvere i problemi tra genitori e figli”, TEA, Milano.

Per fissare un primo appuntamento puoi scrivermi un'e-mail all'indirizzo davide.algeri@gmail.com

o contattarmi al numero +39 348 53 08 559.

Se ti è piaciuto questo articolo puoi seguirmi sul mio account personale di Instagram, sulla Pagina Ufficiale Facebook di Psicologia Pratica o nel Gruppo di Psicologia Pratica. © Copyright www.davidealgeri.com. Tutti i diritti riservati. È vietata la copia e la pubblicazione, anche parziale, del materiale su altri siti internet e/o su qualunque altro mezzo se non a fronte di esplicita autorizzazione concessa da Davide Algeri e con citazione esplicita della fonte (www.davidealgeri.com). È consentita la riproduzione solo parziale su forum, pagine o blog solo se accompagnata da link all’originale della fonte. È altresì vietato utilizzare i materiali presenti nel sito per scopi commerciali di qualunque tipo. Legge 633 del 22 Aprile 1941 e successive modifiche.

Richiedi un primo contatto