Ripartono i gruppi GRATUITI per familiari di anziani e adulti fragili

5 Aprile 2012

Guida sul disturbo bipolare

9 Aprile 2012

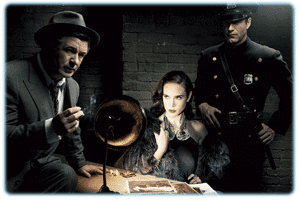

Ebbene, sulla base dell’esperienza acquisita come ricercatrice e delle collaborazioni con le istituzioni giudiziarie, Giuliana Mazzoni nel suo libro “Si può credere a un testimone?” ci spiega come si può mentire inconsapevolmente.

Ma si può realmente mentire inconsapevolmente?

Partiamo dal principio, il contenuto di una testimonianza dipende dall’interazione tra il contenuto della memoria, il contenuto dell’evento al quale il testimone ha assistito, e i processi di decisione rispetto a ciò che il teste intende riportare.

L’attendibilità della testimonianza, cioè la corrispondenza tra quanto raccontato e quanto accaduto, è strettamente connessa all’accuratezza della memoria, cioè alla corrispondenza tra quanto è rappresentato in memoria e quanto accaduto realmente.

L’attendibilità quindi dipende dall’accuratezza del ricordo piuttosto che dalla quantità di elementi ricordati ed è soggetta all’influenza di vari fattori quali:

- l’età (i bambini sono meno attendibili degli adulti, poiché influenzabili);

- il livello di consapevolezza dell’individuo nel momento in cui assiste all’episodio;

- il grado di attenzione;

- il grado di risorse impiegate;

- gli schemi mentali di riferimento che entrano in gioco nell’interpretare il significato di un episodio;

- l’intenzione di ricordare nel momento in cui si assiste all’episodio;

- il tempo che intercorre tra l’episodio e la testimonianza;

- la consapevolezza della differenza tra verità e menzogna e tra verità e fantasia;

- l’intenzione di dire la verità o di mentire;

- la fiducia nella veridicità di ciò che si ricorda;

- il tipo di interferenza che il testimone subisce e il modo in cui viene effettuato il riconoscimento;

- il modo in cui vengono poste le domande (in alcuni paesi sono utilizzate delle domande fuorvianti per costringere il colpevole a confessare ma, spesso, l’uso di tali domande spinge anche chi è innocente a confessarsi colpevole).

In ogni caso, la sentenza finale non si baserà solamente sui resoconti testimoniali, ma utilizzerà prove fattuali a supporto di eventuali testimonianze.

Fin dalla metà degli anni ’70 sono state condotte ricerche relative agli effetti di nuove informazioni o suggerimenti sulla memoria. Binet e Stern nel XX secolo hanno dimostrato come i bambini non possono essere considerati testimoni attendibili poiché con troppa facilità la loro memoria può essere modificata da interventi esterni. Sulla scia di queste ricerche Varendonk (1911) ha fornito un esempio di come attraverso domande particolari si può “pilotare” il ricordo; tali domande, in cui vengono inserite informazioni che non corrispondono alla realtà e che hanno una enorme influenza sulle risposte, sono chiamate misleading questions.

La tendenza a cedere ai suggerimenti contenuti in domande fuorvianti è stata chiamata da Gudjonsson (1984) interrogative suggestionability e fa riferimento alla facilità con cui un individuo adotta ed inserisce nel proprio ricordo contenuti non veri che facevano parte delle domande ricevute.

Un altro fenomeno che è stato evidenziato è la reazione a commenti negativi; Gudjonsson ha dimostrato che se il soggetto riceve un feedback negativo, egli tende a modificare la risposta anche nel caso la sua prima risposta sia corretta (risposta di cedimento “yield”).

Un altro effetto comune nell’ambito delle testimonianze è la compiacenza, ossia la tendenza a dire ciò che l’altro vorrebbe sentire. In questo caso si tratta di una situazione ben diversa rispetto al mentire perché nel soggetto non c’è l’intenzione di danneggiare l’altro, anzi si potrebbe definire una forma di estrema collaborazione che, nonostante tutto, potrebbe apportare una modifica del ricordo originale.

Sfortunatamente fino ad oggi le modalità di interrogatorio si sono rivelate ben peggiori del semplice suggerimento di informazioni nelle domande.

Bibliografia

- Mazzoni G. ( 2003). Si può credere a un testimone?, Il Mulino Contemporanea, Bologna.

Per fissare un primo appuntamento puoi scrivermi un'e-mail all'indirizzo davide.algeri@gmail.com o contattarmi al numero +39 348 53 08 559.

Se ti è piaciuto questo articolo puoi seguirmi sul mio account personale di Instagram, sulla Pagina Ufficiale Facebook di Psicologia Pratica o nel Gruppo di Psicologia Pratica. © Copyright www.davidealgeri.com. Tutti i diritti riservati. E’ vietata la copia e la pubblicazione, anche parziale, del materiale su altri siti internet e/o su qualunque altro mezzo se non a fronte di esplicita autorizzazione concessa da Davide Algeri e con citazione esplicita della fonte (www.davidealgeri.com). E’ consentita la riproduzione solo parziale su forum, pagine o blog solo se accompagnata da link all’originale della fonte. E’ altresì vietato utilizzare i materiali presenti nel sito per scopi commerciali di qualunque tipo. Legge 633 del 22 Aprile 1941 e successive modifiche.